Senibudayabetawi.com – Barang kali kesusasteraan Betawi, terutama tak sepopuler seni Betawi yang lain seperti keroncong, gambang kromong hingga Ondel-ondel. Padahal jika dirunut ke belakang, sejarah awal pertumbuhan kesusasteraan Indonesia bermula dari sastra Betawi.

Diketahui bahwa kesusasteraan Indonesia menggunakan bahasa Melayu-Betawi yang kemudian secara sepihak kerap dikategorikan sebagai bacaan liar. Maman S. Mahaya mengungkap, jauh sebelum peranakan Tionghoa memperkenalkan majalah dan surat kabar bahasa Melayu, Mohammad Bakir telah menjadi cikal bakal sebagai pengarang.

Mohammad Bakir telah menulis dan mengarang buku cerita dan meminjamkannya pada masyarakat. Dengan komisi tertentu, rumahnya menjadi tempat penyewaan naskah-naskah koleksinya.

Sejak berdiri Balai Pustaka yang selanjutnya menjadi mesin kebudayaan kolonial Belanda, kesusastraan Melayu-Betawi dan kesusastraan Melayu-Tionghoa, tetap saja dianggap berada di luar mainstream.

Si Doel Anak Betawi karya Aman Dt Madjoindo (1956) Sastra Betawi dan para pengarang Betawi, seperti nyaris tak terdengar.

Bahkan posisi Firman Muntaco yang bercerita tentang kehidupan Betawi dan menggunakan bahasa Betawi, dan SM Ardan yang bercerita tentang dunia Betawi dengan deskripsi bahasa Indonesia, ditempatkan dalam dua kotak yang berbeda: sastra Betawi dan sastra Indonesia.

Perkembangan Sastrawan Betawi

Berbeda halnya dengan penyair Tuty Alawiyah dan Susy Aminah Aziz yang coba mengungkapkan kegelisahan diri keperempuanannya dalam larik-larik puisi berbahasa Indonesia. Ia tidak dimasukkan sebagai sastrawan Betawi dalam pengertian etnik, melainkan sebagai sastrawan Indonesia. Nama-nama itu juga tenggelam oleh sejumlah nama besar.

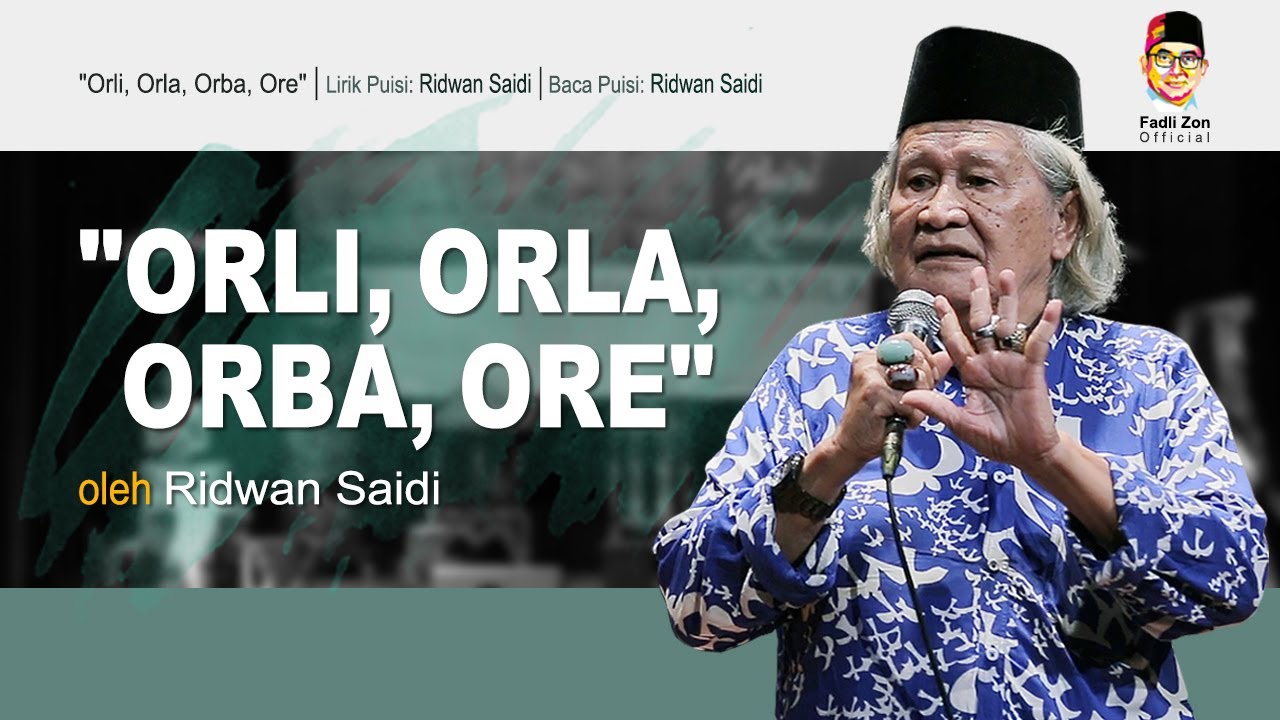

Beberapa nama sastrawan Betawi besar yakni Zeffry al-Katiri, Yahya Andi Saputra, dan belakangan Ridwan Saidi. Mereka mempunyai caranya sendiri dalam menawarkan dan memotret ulang Betawi pada masa lalu.

Ridwan Saidi misalnya dalam sejumlah puisinya yang cenderung bebas berkosa kata. Ridwan Saidi tak hanya pamer istilah dengan menunjukkan sisi penyairnya. Akan tetapi justru memantulkan ciri estetik yang erat berkaitan dengan sikap budaya masyarakatnya. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa proses akulturasi dan inkulturasi seperti berlangsung begitu saja, tanpa ketegangan, tanpa friksi.

Misalnya, dalam puisi “Robohnya Labuhan Kalapa” ia menyuarakan semangat egalitarian, kelugasan, keikhlasan dan sikap masyarakatnya dalam menghadapi persoalan apa pun.